喜界島は、奄美群島の北端に位置する、

サンゴ礁が隆起してできた周囲50㎞ほどの島です。

喜界島の海は、豊かなサンゴ礁が広がり、

覗けばたくさんのサンゴや生き物に

出会うことができる魅力的な海です。

それは海の中だけではありません。

喜界島の人たちのくらしの中には、サンゴ礁との

深い関わりを垣間見ることができます。

かつて喜界島では、サンゴの石を日用品や

建築資材などに伝統的に利用していました。

神様として祀られているサンゴの石もあります。

ウヤフジ(ご先祖様)から受け継いできた喜界島のくらしには、

サンゴ礁の存在が欠かせないものでした。

現在でも、農業の基礎となるミネラル豊富な土壌や、

魚・貝などのすむ豊かな海などから、サンゴ礁生態系の

恩恵を受けていることを感じることができます。

しかしながら、喜界島の近代化とともに、

島の生活の中にあるサンゴの存在が薄れてきました。

今では、サンゴのある風景は、

人々のくらしにさりげなく寄り添っていて、

喜界島の人たちの

「先祖を敬い今に感謝する気持ち」を育む

ひとつのきっかけになっているように思います。

喜界島の人たちのくらしのような、

サンゴ礁生態系からの恩恵を受けて

生まれた独自の文化のことを

「サンゴ礁文化」といいます。

ときにはちょっと昔にタイムスリップ

したような感覚にもなる、

不思議な魅力がある島、喜界島の

代表的な「サンゴ礁文化」をご紹介します。

01

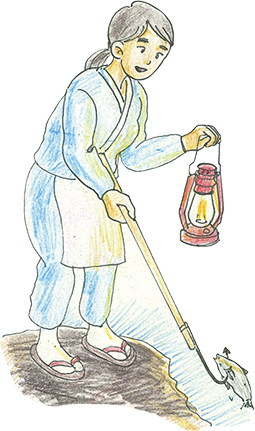

真っ暗な海辺に浮かぶ光にドキッとすることがあります。

その光は、夜におこなう漁「イザリ漁」をしている人の灯りかもしれません。

潮が引くといつもは隠れている岩場が現れ、少しだけ喜界島の陸地が広くなります。夜の海は、魚やエビ、タコ、岩場に出てきているヤコウガイやヒザラガイなどの貝類が狙い目です。

島の人は、親や親戚などと海へ行き、イザリ漁を何度も経験しながら感覚をつかんでいきます。海の生き物が、夜は眠っていて捕まえやすいことや、どんなところにいるのか。もちろん、海がどれだけ危険かを教え学ぶ、教育の場所でもありました。

おいしいものがある、やめられない夜遊びかもしれません。

現在では、イザリ漁には電池式の懐中電灯やランタンを使うようになりました。

「カーバイトがくさくてねぇ」と語る経験者。

昭和30年頃までは、炭酸カルシウムに水をかけてガスを発生させるカーバイトランプを使っていました。主にイザリ漁で使っていたランプだそうです。においがキツくても足元を照らす大事な道具。どうしてもイザリ漁に行きたかった気持ちが伝わってきます。

サンゴ礁が生み出した地形は、おいしいものを育んでいます。サンゴ礁の恵みは、島の人たちの胃袋だけでなく、心までも満たしています。

02

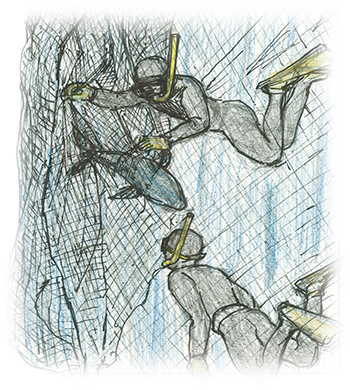

伝統的な漁法として、今も受け継がれている「トカチンの追い込み漁」。

トカチンとは、イソマグロのことです。脂が少なくあっさりとした淡白な味わいで、刺身や塩焼き、フライにしてもおいしい魚です。

旧暦の4月~6月頃がトカチンのシーズン。産卵のために喜界島の入江に入ってきます。かつては、シーズンが近づくと自然と漁の機運が高まって、口笛で漁に出る合図を送っていたそうです。漁のメインは、普段農業をしている人たち。それぞれに働く人たちが、集まって「マグむ(交流する)」ことも楽しみのひとつだったようです。

トカチンの追い込み漁は、喜界島に特化した漁法でもあります。

サンゴのゴツゴツした岩場が広がる喜界島の海岸。隆起したサンゴ礁の海岸は、複雑に入り組んでいることが特徴です。そのために、陸側からは網が引っかかるので引っ張りあげることができません。水中で数人が網を持ちながら泳ぎ、入江に入った獲物(トカチン)を囲い込みます。追い込んだ先でガシッと掴み、素手であげたり、縄を尾にかけてあげたり。なんともダイナミックな漁法です。産卵期のトカチン、体長は1m以上、30~60kgくらい、泳ぐスピードも速く、頑丈な網と追い込む人たちのチームワークが必要です。獲れたトカチンは、参加者に配分されます。

時代とともに、喜界島の生活も変わってきました。食生活も職業も多様化し、喜界島の地形から生まれた漁法は、存在意義が変わってきたように思います。しかし、生活スタイルが変わっても、マグむ(交流する)喜びは現代にも引き継がれています。

03

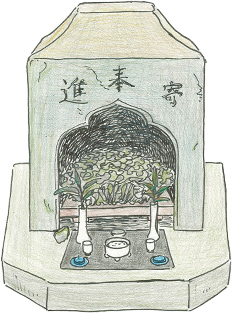

志戸桶集落の一角に「ビンドゥン様」は祀られています。

集落の人の言い伝えによると、昔漁師さんが海に浮かんでいるサンゴの石を見つけたそうです。海に戻しても何度も戻ってくる不思議なサンゴの石。巫女に見てもらったところ「この石は神石なので大切に祀りなさい」と言われたそうです。

それが「ビンドゥン様」です。

不思議な石の正体は、ノウサンゴの化石。

大きさは横幅40㎝ほどの楕円形で、きれいな模様も確認することができます。

持ち上げて「軽い!」と思ったらいいことがあるとも伝えられています。

サンゴの化石を神様として祀り大切にしているところに

喜界島の人たちの暮らしとサンゴの関わりが深いことがよくわかります。

きっと、志戸桶集落の人たちは、何かに悩んだり迷ったときにはビンドゥン様を持ち上げて「軽い、軽い!いいことありますように」と言い聞かせていたのでしょう。

(軽いって言うだけでもいいらしいのです。)

喜界島には神様は身近にいて、今も集落の人たちの心の支えになっているのかもしれません。

04

喜界島らしい景観のひとつに「サンゴの石垣」が挙げられます。

阿伝集落は、今も多くのサンゴの石垣が残っている集落です。

喜界島のサンゴの石垣は、戦争で一度は失なわれたものの、戦後に積み直されたものが多くあります。昭和50年代には、集落内の道路を拡張する工事が進められました。その際に、幅のあるサンゴ石を積み上げる石垣に代わり、ブロックやコンクリート造りの壁が増えていきます。

強風や潮風から家屋を守ってきた大切な石垣です。阿伝集落はサンゴの石垣を残す選択をしました。

海沿いの石垣は、より高く積まれていたり、

大きな切り石を積んだガッチリ大きなサンゴ石の門構えは当時の有力者が作ったもの、ちょっとした段差は馬に乗るための踏み台など、石垣の形状から想像できることが多くあります。(喜界島では、昭和30年頃まで馬は身近な存在でした。)

時代を語るサンゴの石垣。

現在は、阿伝集落サンゴの石垣保存会のみなさんが中心となって、修復・保存活動を進めています。喜界島の人の多くが、子どもの頃に石垣に登ったり隠れたりした経験を持っています。サンゴの石垣を保存することは、島の人の思い出も後世に伝えていくことになるでしょう。

阿伝集落からサンゴの石垣小道を抜けて太平洋が広がる景色。

なんだか懐かしい気持ちになれる、オススメの場所の一つです。

05

ミネラルたっぷりおいしい黒糖にも、サンゴとの関わりがあるのを知っていますか?黒糖作りでは「石灰」を製造の過程で入れるのが一般的です。喜界島では、その石灰の原料として古くからサンゴの石が使われていました。

入江を囲むように形成された荒木集落には、多くの砂糖小屋(サターヤー)がありました。黒糖作りに必要なサンゴの石を海岸から切り出していたこともあったそうです。

荒木漁港の近くでは、潮が引くとサンゴの石を切り出していた「石切場」の跡が現れます。

サンゴの石は、黒糖作りだけではなく、伝統的な家屋の柱の土台(今では法律上できない建築方法です。)、風雨から家を守る石垣、手を洗う手水鉢、ご先祖様(ウヤフジ)を祀るお墓にも利用されていました。喜界島の人たちは、いろんな方法でサンゴを利用し、今も大切に受け継いでいます。

軽くて柔らかいサンゴの石と言われていますが、手作業だった当時の喜界島の人にとっては、重くて硬いサンゴの石。切り出すのは重労働だったことでしょう。加工するにも技術が必要です。多くの人が協力して作業していたことが想像できます。石切場跡は、先人のパワーを感じる場所でもあります。

06

喜界島では、庭先にサンゴの石でできた植木鉢を見ることがあります。

その植木鉢、過去の喜界島の食とくらしを語る「フムラー」かもしれません。

昭和30年代頃まで、多くの家庭で豚や馬を飼っていて、畑では自家用にハンスー(サツマイモ)や野菜を育てていました。ハンスーは島の人にとって重要なエネルギー源で、小さいものや虫のついたものは豚や馬のエサにしていたそうです。

その土のついたハンスーを洗うために各家庭にあったのが、「フムラー」と呼ばれる洗い鉢です。サンゴの石をくりぬいた重厚感あるつくりで、水を抜くための穴が開けられています。フムラーに、ハンスーと水を入れ、足を使って洗うことが一般的だったようです。

昭和の後半には、喜界島の台所事情も急速に変化していきました。ハンスーからお米に、井戸から水道に。それまで使われてきたフムラーは、自然と利用頻度が低くなっていきました。

「今思うと、ハンスーもそんなにおいしいものじゃなかったけどね」と、ひとりの経験者は語りました。昔を振り返る言葉の中には、懸命に生活していた様子や食べ物への感謝する気持ちが垣間見える気がします。

喜界島の日常の風景にフムラーはありました。 今は、かつての島の食とくらしを伝えるきっかけをつくってくれる存在なのです。

※「フムラー」「ハンスー」などの方言は集落によって異なります。

07

喜界島の人たちは、ウヤフジ(ご先祖様)を敬い、感謝しながら生活をしてきました。

先祖祭の「ウヤンコー(高祖祭)」や「シバサシー(柴さし)」では、お墓がにぎやかになり、ウヤフジの帰ってくるお盆には、提灯や灯篭を飾り、お料理や果物などをお供えして迎えます。

あるおうちでは、サンゴの灯篭を今でも大切にしています。「ウヤフジが迷わずに家まで帰って来られるように」と、お盆の3日間はサンゴの灯篭に明かりを灯しているそうです。

サンゴの石の真ん中をくりぬいて、ロウソクを置けるように加工してある灯篭。テーブルサンゴの帽子が愛らしい「ウヤフジのための目印」です。門口から少し上がった石垣の上にちょこんと座っていて、集落の中を見守っているようにも見えます。

ウヤフジをも喜ばせようとしている、喜界島の人たち。 感謝する心を育む環境に、サンゴの存在がさりげなく寄り添っているような気がします。